我惊讶地发现,只有她才是从我心里长出的东西。

那是一种对世界的新观点,或许很早我就用这种观点在抵挡外界,而我没「发现」它罢了——原来,从我心里长出来的东西,对我才有用。相对于其他,我活在世间二十个年头所揽到的关连、名分、才赋、拥有和习性,在关键点上,被想死的恶势力支配,它们统统加起来却是无。家人从小包围在我身旁,再如何爱我也救不了我,性质不合,我根本丝毫都不让他们靠近我的心,用假的较接近他们想像的我丢给他们。他们抱著我的偶身跳和谐的舞步,那是在人类平均想像半径的准确圆心,经计算投影的假我虚相(我是什么很难聚焦,但什么不是我却一触即知);而生之壁正被痛苦剥落的我,在无限远处涣散开,远离百分之九十的人类挤身其间,正常心灵的圆圈。

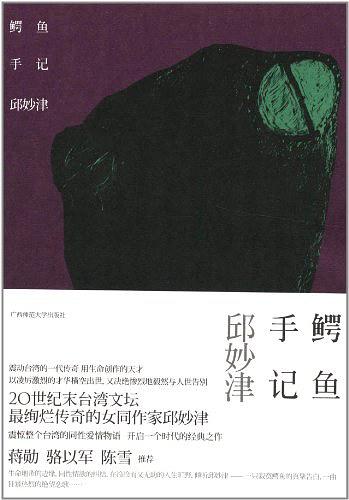

出自:

《鳄鱼手记》