追踪20世纪中国现代散文的脚迹,无论是早期的“语丝派”,“论语派”,赞美母爱的“冰心体”,“跑野马”的徐志摩散文,还是被一度奉为新经典的杨朔、秦牧、刘白羽三家散文,直至海峡对岸立志要“剪掉散文的辫子”的余光中,甚或近来的“大文化散文”也好,“小女人散文”也罢,至少在一点上是一致的,即“我手写我口”。不管何种“文调”,无论向杂文倾斜的硬邦邦抨击时政的,还是抒情感怀到软绵绵无病呻吟的,或触景生情得悲歌哀怨、如泣如诉的,散文在某种程度上,是可以作为灵魂的避难所或精神的栖息地而存在的。艺术是独立的,散文须是个性的。

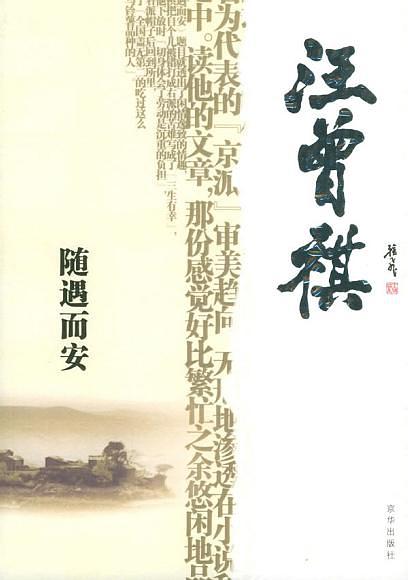

《随遇而安》题目就透出了闲情逸致的情趣,汪曾祺把自个儿被错打成右派的苦难写成了“三生有幸”,因为他下放时“切身体会了劳动是沉重的负担”,摘掉右派帽子后回到所里,又成了“全国盖无第二的吃过这么多种马铃薯品种的人”。他就是这么随遇而安!他要让读者到他...